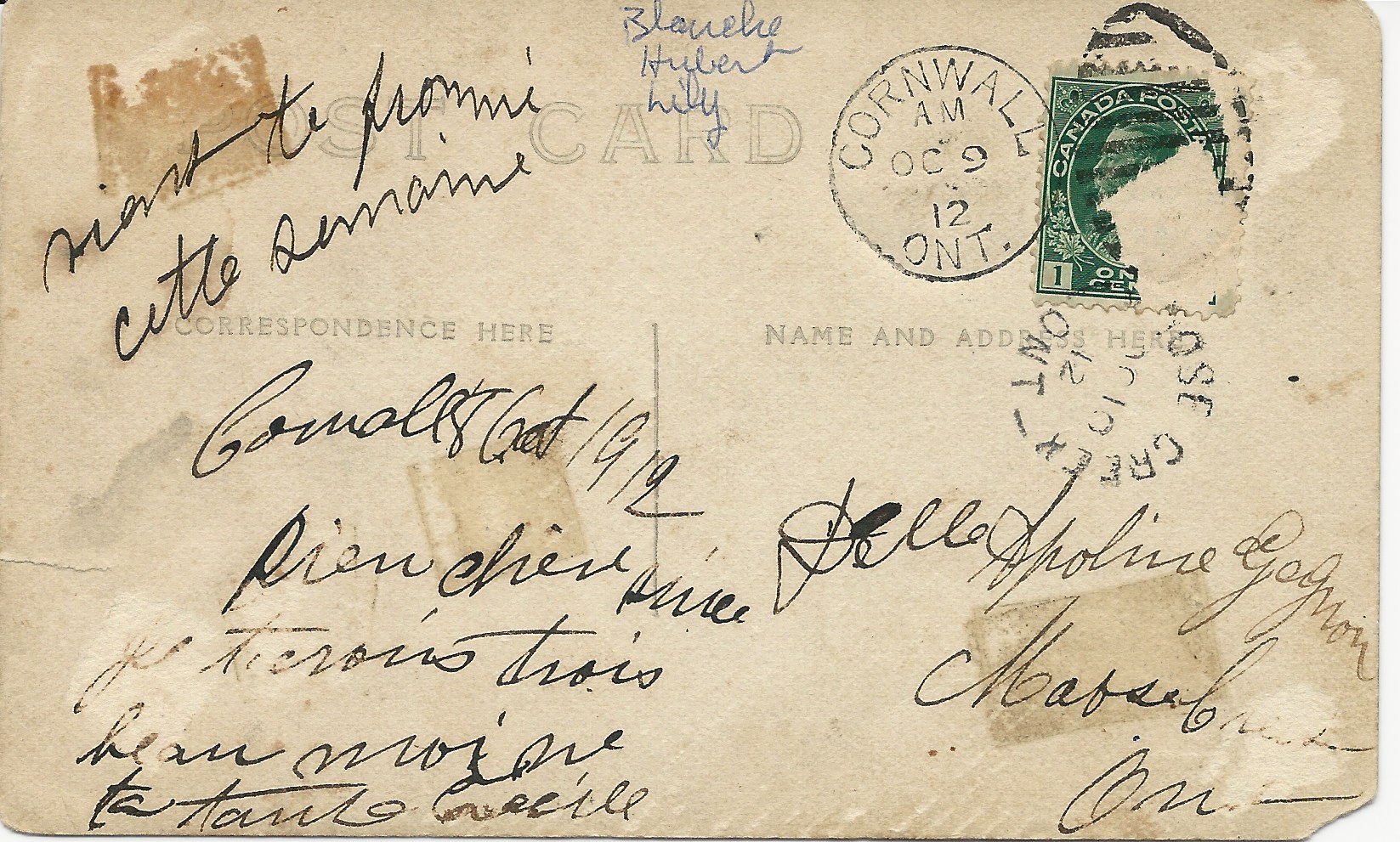

Le passage à l’orphelinat fut une vraie épreuve pour Blanche ; le souvenir de ces moments dramatiques étaient encore frais à sa mémoire quand, vers la toute fin de sa vie de presque cent ans, au centre d’accueil de Métabetchouan où elle résidait, elle demandait à sa fille cadette Andrée « si maman allait venir nous chercher ».

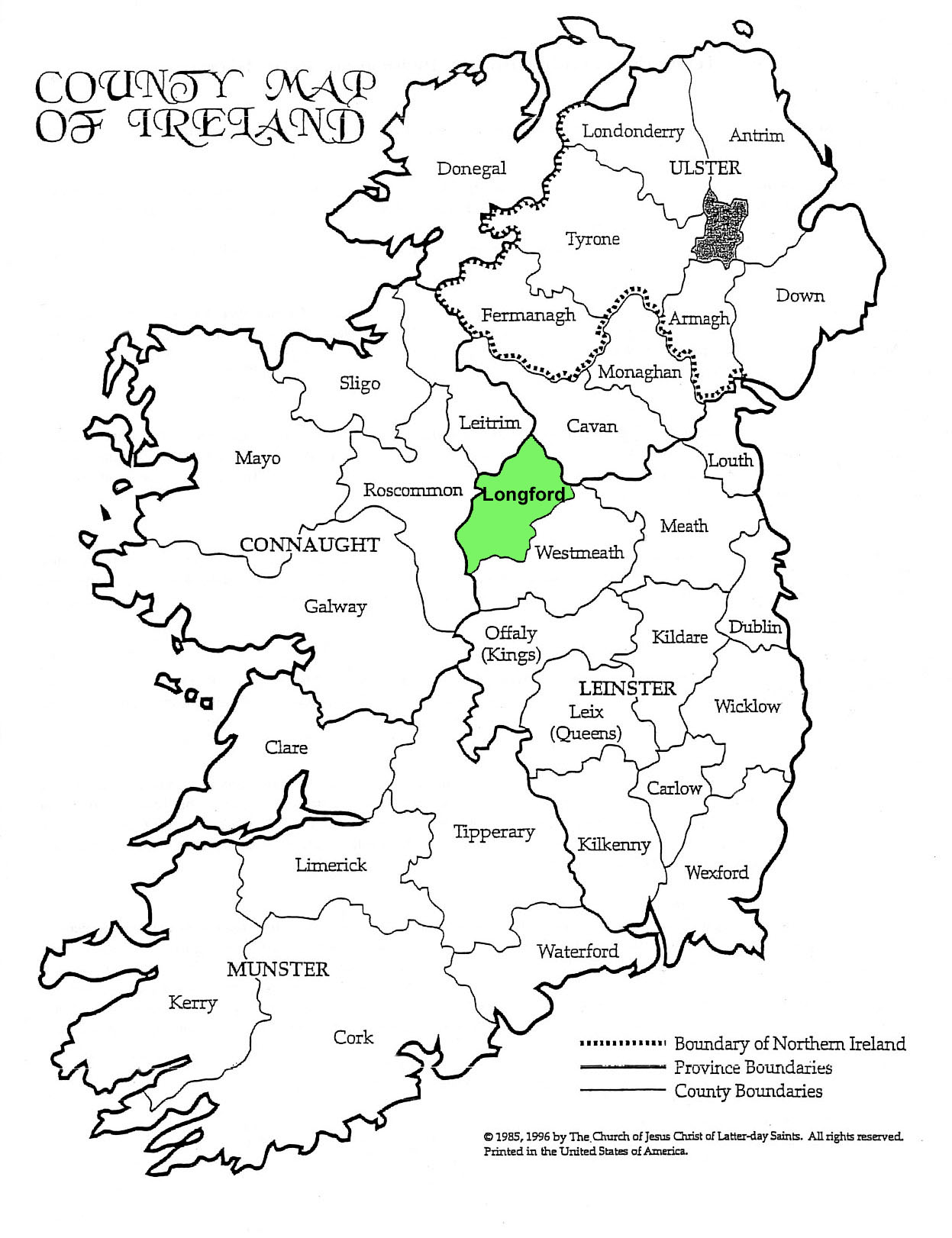

Ce long séjour à l’orphelinat fut aussi l’occasion de l’anglicisation des enfants Lizette. Les sœurs catholiques qui s’occupaient des orphelins de Cornwall étaient presque toutes irlandaises, et c’est en anglais que les enfants étaient scolarisés. Blanche dira à Paul-Émile son fils qu’elle parlait anglais quand elle est arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 1918, et savait seulement deux mots en français : « séminaire » et « cimetière ». Mais ces enfants étaient déjà sur la voie de l’anglicisation : leur père John, né d’une mère irlandaise unilingue anglaise, parlait rarement français même avec ses enfants, se remémore Blanche.

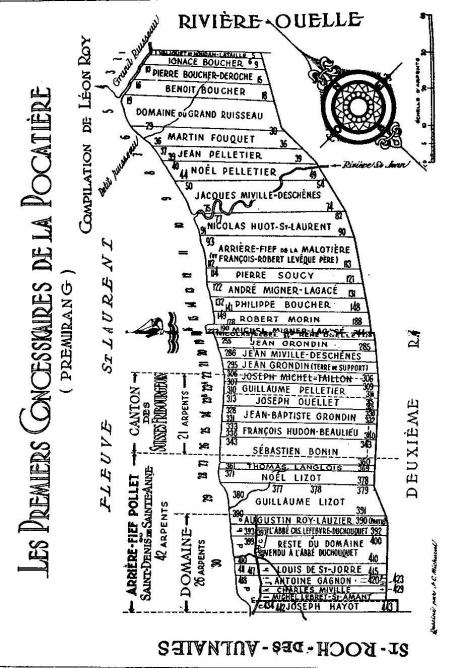

Le français, donc, elle l’apprit dans la famille de sa mère, d’abord chez sa tante Malvina Gagnon, mariée à Octave Couture, à Chicoutimi. « Sa fille avait deux enfants, je faisais le ménage » chez cette cousine qui demeurait sur la rue du Séminaire à Chicoutimi. Ensuite, après le décès de sa mère Cécile en avril 1919 à l’Hôtel-Dieu Saint-Vallier, chez ses oncles Émilien Gagnon et Thomas Coulombe (le mari de Georgiana Gagnon, la fille aînée de François et Pauline Dallaire et sœur de Cécile), cultivateurs à Couchepagane, où elle rencontra celui qui allait devenir son mari en janvier 1920, Héraclius Doré.

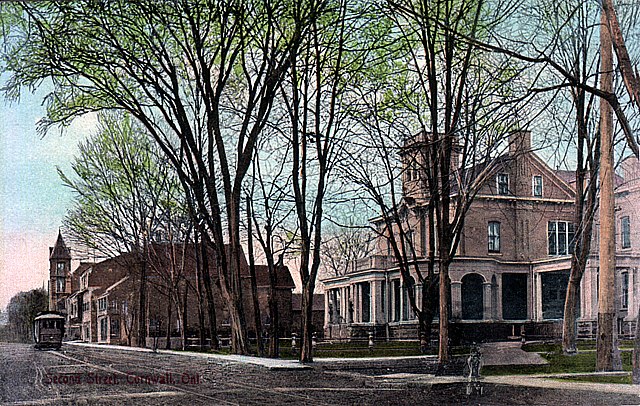

Entre les séjours à l’orphelinat et l’arrivée au Lac-Saint-Jean, la famille réduite de Cécile Gagnon a passé quelques temps à Montréal, dans le quartier situé près de la gare Windsor. Il semble que Cécile et ses filles soient arrivées dans cette ville avant 1916. Le contenu du recensement de 1911 nous apprend en effet que Cécile Gagnon, identifiée comme « chef de famille », reste encore à Moose Creek avec ses enfants Hubert, Blanche et Lilly.

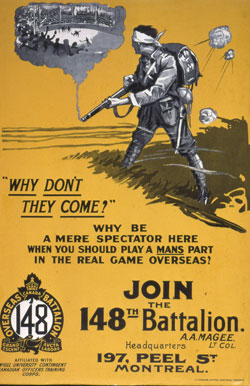

John Fils reste encore à cette époque chez ses grands-parents à Massena. Mais à l’été 1916, il s’engage dans le Corps expéditionnaire canadien pour aller combattre sur le front en Europe. La famille réside alors place Jacques-Cartier, à Montréal : « Nous sommes allées le reconduire au train qui l’amènera vers Halifax » pour la traversée vers l’Angleterre. John demande expressément qu’une partie de sa solde – 50$ par mois – soit versée à sa mère Cécile, sans mari et malade, qui demeure sur la rue Osborne à Montréal. Cette pratique se continuera jusqu’au décès de Cécile, en 1919, à Chicoutimi. Certains montants seront aussi versés à la grand-mère Elisabeth Holland Lizette, à Massena, NY.

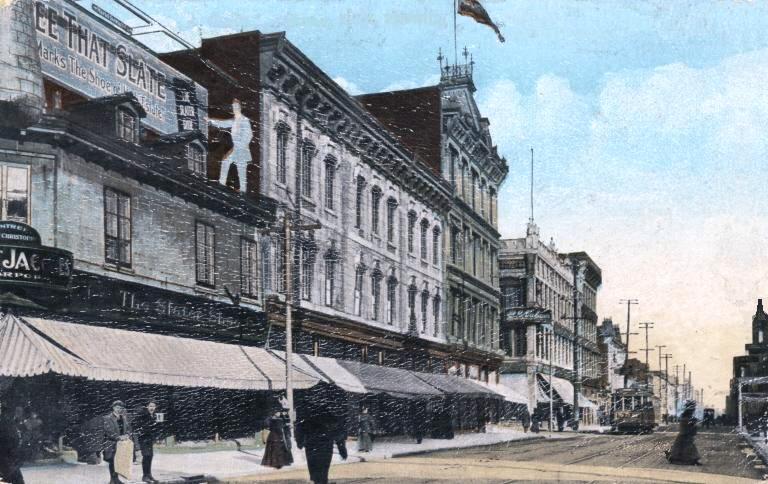

À Montréal, Blanche commencera à travailler. Elle a 14 ans, parle anglais et comprend sans doute le français. C’est chez Dupuis Frères qu’elle s’initiera au marché du travail, emballeuse des achats des clientes, pour 1$ par jour, pendant un an. Cécile travaille aussi, mais Lilly va à l’école ; elle deviendra institutrice.

En 1917, après une visite à Montréal, l’oncle Thomas Gagnon ramène Blanche à Chicoutimi, rue du Séminaire ; elle s’installe chez sa tante Malvina Gagnon, mariée à Octave Couture : « Sa fille avait deux enfants, je faisais le ménage », raconte-t-elle.

Aux funérailles de Cécile Gagnon, le 19 avril 1919, ses trois enfants (Hubert, Blanche, Lily) signent l’acte de décès, de même que son frère Émilien Gagnon et son beau-frère Octave Couture. Le fils aîné John est encore en Europe ; il ne reviendra au Canada qu’à la fin de l’été 1919 et sera démobilisé à Québec.