Origine des noms irlandais: le cas de Holland

Les noms de famille irlandais se sont fixés assez tôt dans l’histoire. Plusieurs clans (on dit « septs » en gaélique) font remonter leur nom avant l’an 1000, bien avant que les noms anglais ou français, par exemple, aient été fixés. Quand les Normands ont envahi l’Angleterre en 1066, les Irlandais avaient donc déjà un système de noms bien établi.

Par MARC DORÉ

À l’origine, les Irlandais portaient un nom qui se référait à un clan ou à un lieu. Ils se désignaient aussi par filiation : « fils de », « petit-fils de ». Dans le premier cas, on disait Mac (ou ses variantes : Mc, Mg ou M’); dans le second cas, O’. Ces deux préfixes sont des masculins ; au féminin, on dit Ni et Ui.

Ainsi Torbac MacGormain, un évêque qui succéda à saint Patrick vers les années 800, ne venait pas d’une famille MacGormain, mais était le fils d’un nommé Gormain.

Le préfixe Mac indique une provenance irlandaise

Pour les Irlandais, le fait que le monde extérieur associe le préfixe Mac aux Écossais est absurde. En fait, les Mac écossais sont d’origine irlandaise. Il est important de se rappeler que les différentes régions du Royaume-Uni ont vécu bien des bouleversements au cours des siècles. Des populations entières ont été déplacées pour assurer le contrôle des populations locales. L’Ulster est ainsi peuplé de colons écossais transplantés en Irlande par les Anglais pour contrôler l’Irlande. Durant ces siècles, des Irlandais se sont aussi établis en Angleterre et en Écosse. Les préfixes disparurent presque complètement d’Irlande aux 17e et 18e siècles. Ils sont revenus au 20e siècle, avec le mouvement d’indépendance du pays.

Par ailleurs, soumis à des invasions répétées, les Irlandais ont été assimilés ou fortement incités à modifier leurs noms ; ils ont dû aussi faire face à des fonctionnaires malveillants ou illettrés qui ont « traduit » les noms gaéliques en noms à l’apparence anglaise.

Le nom « Holland » : deux interprétations

Dans ce contexte, on peut trouver plusieurs origines au nom de famille Holland.

Au premier coup d’œil, il s’agit d’un nom anglais, qui existe d’ailleurs en Angleterre et qui désigne des gens vivant en pays montagneux : en vieil anglais, hoh = chaîne de montagnes + land = terre, pays. Il y a donc des Holland anglais parfaitement légitimes. Le fait que ce patronyme ressemble au nom de la province des Pays-Bas est dû au hasard. Le nom de la Hollande provient du moyen néerlandais Holtland désignant une « terre boisée » ( de holt : « bois », et de land : « terre » ).

Les Holland irlandais auraient eux été forcés de transformer leur nom de famille pour lui donner une allure anglaise ; il existe d’ailleurs 17 variantes du nom en Irlande parmi lesquels O’Holohan, Holian, Hyland, et évidemment Mulholland et Holland.

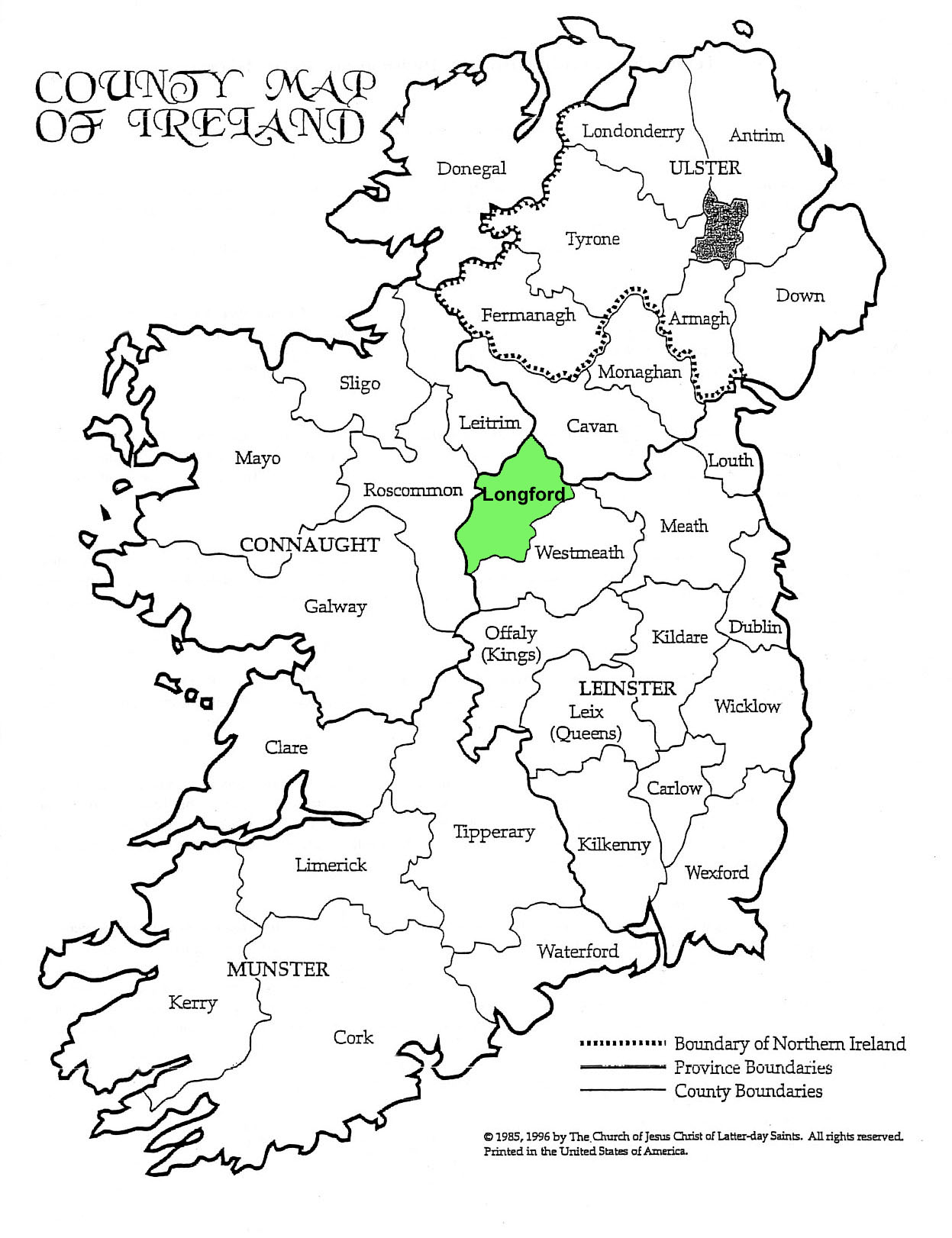

En Irlande, le comté de provenance d’un nom est primordial ; encore aujourd’hui, les noms de famille se retrouvent dans les mêmes cantons qu’à l’origine. Selon les régions de provenance, il y a deux interprétations des origines du nom Holland.

O’Holohan (O hUallachain en gaélique) est le nom de deux « septs » situés dans les comtés d’Offaly et Thomond (qui correspondent aux comtés actuels de Clare et Limerick, et à des parties du comté de Tipperary). Plus tard, ces septs migrèrent vers le comté de Kilkenny. De nos jours, le patronyme est concentré là sous l’appellation Holohan, ainsi que dans la partie ouest du comté de Munster, sous l’appellation Houlihan. Dans le comté de Clare, plusieurs familles Houlian (le O’ est tombé en cours de route) adoptèrent le nom anglais de Holland.

Si on vient du comté de Limerick, il est possible que le nom Holland provienne du nom Mulholland, lui-même un dérivé anglicisé du nom gaélique O Maolchanann. Ce dernier patronyme commence par le O filiatif ; quant à Maolchanann, c’est un nom familial large qui signifie « adepte de saint Callan », ce saint étant une sorte de protecteur du clan. À noter que des Mulholland d’origine irlandaise, sont allés s’établir en Écosse, vers 1100, de sorte que 500 ans plus tard, des Mulholland écossais sont revenus en Irlande du Nord pour coloniser les six comtés de l’Ulster protestant. Un détail : ces Mulholland n’ont jamais laissé tomber leur préfixe Mul, contrairement aux Mulholland irlandais qui sont devenus des Holland.

Et les MacLaughlin…

Le patronyme MacLoughlin, aussi épelé MacLaughlin, est utilisé dans l’Irlande moderne comme la forme anglicisée de deux septs gaéliques totalement distincts, tous les deux de grande importance. L’un est de statut royal et ce n’est pas un patronyme Mac, mais un nom O’, soit O Maoilsheachlainn en gaélique qui, jusqu’à la fin du 17e siècle a été anglicisé sous la forme O’Melaghlin, avec des variantes comme MacLoughlin. On dit qu’il y aurait 400 façons d’écrire ce patronyme. L’autre origine est un clan baptisé Mac Lochlainn en gaélique.

Le clan écossais porte lui le nom de MacLachlan. L’ancêtre à l’origine du clan serait venu d’Irlande dans les années 1100. Selon la légende, il aurait épousé en Écosse une princesse norvégienne. Leur fils aurait été nommé Lachlan en souvenir du pays de sa mère, la Norvège, « pays des lacs », Lach Lan en gaélique. Selon une autre légende, Lach Lan était le nom donné en gaélique à la Scandinavie, pays des Vikings, qui avaient terrorisé la côte normande et les îles britanniques autour de l’an 1000.

Ce nom de famille serait l’un des plus répandus en Europe. Sous ses diverses graphies, le nom MacLaughlin est très répandu en Irlande, surtout dans le comté de Donegal, et le comté de Derry en Ulster. Il est aussi bien représenté dans les pays de peuplement britannique (Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande).

(Une première version ce texte a paru dans le Bulletin Doré, vol 6, no 1, sept. 2003; cette version révisée date de décembre 2017)

SOURCES

Wikipedia Les Irlando-Canadiens